SANTÉ

Explosion du nombre de décès directement liés au

chikungunya

La Drass a rendu publique, hier, le dernier point sur la situation épidémiologique.

Chiffres que nous avions déjà révélés le matin même dans le

“Journal de l’île”. Au 26 février, la Cire fait état de 186 000

personnes contaminées et de 93 décès liés (pour 53) directement ou

(pour 40) indirectement au chikungunya. Par rapport à la semaine précédemment

étudiée, il y a 5 fois plus de personnes mortes directement du virus.

Des données minimales, à prendre avec des pincettes, puisque toutes

les personnes infectées par le virus durant la semaine d’étude

n’ont pas encore été recensées. Alors que le nombre de cas estimés

est en diminution ces dernières semaines, les autorités sanitaires

restent prudentes avant d’annoncer que le pic de l’épidémie a été

atteint. Les services des urgences enregistrent en effet une hausse

inquiétante du nombre de passage pour chikungunya. Si les femmes sont

dans l’ensemble plus touchées que les hommes,

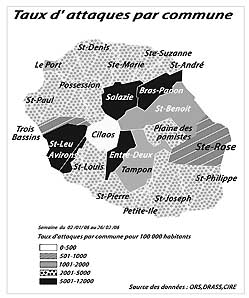

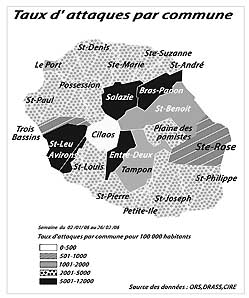

on retiendra que l’épidémie est particulièrement intense dans

l’est (Bras-Panon, Salazie) et le sud-ouest (Saint-Leu, Les Avirons et

l’Entre-Deux).

[4 mars 2006]

Évolution des symptômes

La

nature des principaux symptômes et leur répartition sont stables

depuis le début de l’épidémie (fièvre et arthralgies :100% des cas ;

céphalées : 70 % ; myalgies : 60% et éruptions :

33 %). Cependant, la fréquence de survenue des myalgies (douleurs

musculaires) semble en légère augmentation.

La

nature des principaux symptômes et leur répartition sont stables

depuis le début de l’épidémie (fièvre et arthralgies :100% des cas ;

céphalées : 70 % ; myalgies : 60% et éruptions :

33 %). Cependant, la fréquence de survenue des myalgies (douleurs

musculaires) semble en légère augmentation.

Concernant

les formes dites “graves” associées au chikungunya, les signes

cliniques prédominants sont les méningo-encéphalites (10), les autres

atteintes neurologiques centrales (10), les hépatites aiguës sévères

(5), les atteintes cutanées sévères (4), autres (15). Ces chiffres se

réfèrent uniquement au cas biologiquement confirmés chez les patients

âgés de plus de 28 jours admis en réanimation. Au total, 49 cas

d’infection suspectée ou confirmée à chikungunya chez les nouveau-nés

âgés de moins de 28 jours ont été signalés. Parmi ceux-ci, 40 cas

étaient des infections materno-néonatales (survenue entre 0 et 9 jours

après la naissance) dont 33 sont biologiquement confirmées.

Concernant

les formes dites “graves” associées au chikungunya, les signes

cliniques prédominants sont les méningo-encéphalites (10), les autres

atteintes neurologiques centrales (10), les hépatites aiguës sévères

(5), les atteintes cutanées sévères (4), autres (15). Ces chiffres se

réfèrent uniquement au cas biologiquement confirmés chez les patients

âgés de plus de 28 jours admis en réanimation. Au total, 49 cas

d’infection suspectée ou confirmée à chikungunya chez les nouveau-nés

âgés de moins de 28 jours ont été signalés. Parmi ceux-ci, 40 cas

étaient des infections materno-néonatales (survenue entre 0 et 9 jours

après la naissance) dont 33 sont biologiquement confirmées.

En

ce qui concerne les formes graves (biologiquement confirmés)

d’infections materno-néonatales associées au chikungunya, le

principal syndrome clinique observé est la méningo-encéphalite (10).

Viennent ensuite les atteintes cutanées sévères (7), les syndromes

algiques et troubles de l’alimentation (11), la septicémie (1), les

troubles du rythme cardiaque (2) et la thrombopénie isolée (diminution

du nombre de plaquettes sanguine) (2).

En

ce qui concerne les formes graves (biologiquement confirmés)

d’infections materno-néonatales associées au chikungunya, le

principal syndrome clinique observé est la méningo-encéphalite (10).

Viennent ensuite les atteintes cutanées sévères (7), les syndromes

algiques et troubles de l’alimentation (11), la septicémie (1), les

troubles du rythme cardiaque (2) et la thrombopénie isolée (diminution

du nombre de plaquettes sanguine) (2).

Prudence sur le pic

“La baisse

observée depuis la semaine 5 (du 30 janvier au 5 février, ndlr) est à

interpréter avec énormément de prudence. On ne peut vraiment pas dire

que le pic est passé”, estime Jet de Valk, épidémiologiste à l’InVs.

Si la courbe épidémique, établie sur la base des données du réseau

sentinelle, montre une diminution du nombre de cas estimés entre la

semaine 5 et la semaine 6 (entre le 31/01/06 et le 12/02/06), cette

tendance ne pourra toutefois être confirmée qu’après consolidation

des données des deux dernières semaines étudiées. Et même si

plusieurs indicateurs sont à la baisse (nombre de cas signalés par les

médecins de l’île ou arrêts de travail), il est difficile de se

prononcer sur l’atteinte d’un éventuel pic avant 4 semaines consécutives

de chute. Les autorités sanitaires sont d’autant plus prudentes sur

l’interprétation d’une tendance que le nombre de passages dans les

services d’urgence de tous les hôpitaux de l’île, observés la

semaine 8 (du 20/02/06 au 26/02/06), a augmenté.

La BBC enquête à la Réunion

En même temps

que le Premier ministre, les journalistes parisiens ont pris leurs

jambes à leur cou en début de cette semaine. Après avoir fait leur

B.A. de gratter sur notre maladie tropicale pendant une semaine, au

contact des autochtones, les plumitifs s’en sont allés. Seul un envoyé

spécial de Radio France se risque à rester dans notre zone infestée.

Les journalistes étrangers semblent plus courageux (ou en retard ?).

On compte en effet sur nos terres une équipe de la BBC venue enquêter

sur le CHIK, une journaliste belge de “Le Soir” et un reporter

Suisse.

Le nombre de morts directes explose

93. C’est le

nombre de personnes qui sont mortes directement ou indirectement du

chikungunya au 26 février. Un chiffre qui risque d’être revu à la

hausse prochainement, en raison du décalage des remontées

d’information. Sur ces 93 certificats de décès, on en compte 53 dans

lesquels le chikungunya est mentionné comme cause initiale ou immédiate

du décès, et 40 où il est fait état d’une co morbidité (cause

associée). Le dernier point épidémiologique du 23 février rapportait

77 décès liés au virus, dont 10 pour lesquels aucune autre cause médicale

que le chikungunya n’avait été retenue. Des décès directs dont le

nombre avait alors doublé depuis le précédent point en date du 12 février.

Cette fois, le chiffre est plus de 5 fois supérieur au dernier point épidémique.

On passe en effet de 10 à 53 morts directes. Les décès sont survenus

principalement dans les secteurs Est (35 victimes) et Sud de l’île

(41). Au Nord, on enregistre 7 décès pour 10 sur la même période

(depuis le 1er janvier 2006) dans l’Ouest.

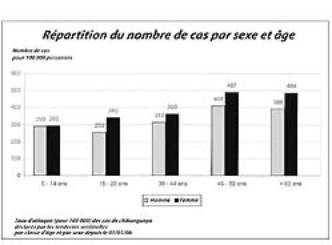

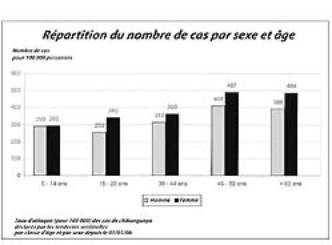

Les femmes plus touchées que les hommes

Depuis

le début janvier, les classes d’âge sont plus uniformément touchées

qu’au cours des mois précédents.

Depuis

le début janvier, les classes d’âge sont plus uniformément touchées

qu’au cours des mois précédents.

A

part chez les jeunes (entre 0 et 14 ans), où la différence n’est pas

significative, on observe que le chikungunya atteint plus fréquemment

les femmes que les hommes. L’exemple

le plus flagrant se situe dans la tranche d’âge supérieure à 60 ans :

5 femmes sont touchées pour 4 hommes. Le sang des femmes serait-il

meilleur que celui des hommes au goût des aedes albopictus ? Pas

vraiment. Si à ce jour l’on ne dispose d’aucune explication

scientifique sur le sujet, les spécialistes pensent que c’est

certainement lié au fait que les femmes sont plus découvertes (au sens

vestimentaire) et que le moustique a tendance à vivre autour des

domiciles, sachant que les femmes sont plus présentes à la maison que

les hommes. C’est là qu’on mesure l’intérêt du combat des

femmes pour une égalité d’accès au travail...

A

part chez les jeunes (entre 0 et 14 ans), où la différence n’est pas

significative, on observe que le chikungunya atteint plus fréquemment

les femmes que les hommes. L’exemple

le plus flagrant se situe dans la tranche d’âge supérieure à 60 ans :

5 femmes sont touchées pour 4 hommes. Le sang des femmes serait-il

meilleur que celui des hommes au goût des aedes albopictus ? Pas

vraiment. Si à ce jour l’on ne dispose d’aucune explication

scientifique sur le sujet, les spécialistes pensent que c’est

certainement lié au fait que les femmes sont plus découvertes (au sens

vestimentaire) et que le moustique a tendance à vivre autour des

domiciles, sachant que les femmes sont plus présentes à la maison que

les hommes. C’est là qu’on mesure l’intérêt du combat des

femmes pour une égalité d’accès au travail...

Textes :

Marie Payrard